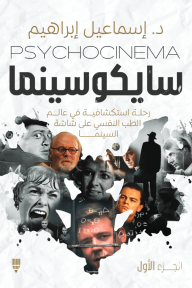

سايكوسينما – رحلة استكشافية في عالم النفس على الشاشة.

يخدعنا العقل أحيانًا.. نحن نعرف تمامًا أن ما نراه على الشاشة محض تمثيل، وأن الممثل ليس مريضًا، والمكان ليس مستشفىً، والمأساة مجرد مشهد. ومع ذلك، حين تتسع الشاشة وتبدأ القصة، نستسلم. نُطفئ شكوكنا، ونمنح الخيال مفاتيح وعينا، كأننا لا نُريد أن نعرف، بل أن نصدق.

السينما، ليست مجرد مرآة تعكس الواقع، بل أشبه بسطح ماءٍ تموج فيه الصورة، فتكشف شيئًا وتخفي أشياء. ليست الحقيقة، بل استعارتها. وليست الواقع، بل إعادة تأليفه.

في هذه الرحلة –وأقول رحلة لا بحثًا، لأننا سنسير فيها لا نحمل يقينًا بل تساؤلًا– لن نُشاهد الأفلام، بل سنقرأها.

سنقرأ الصورة، والمشهد، والحوار، بل وحتى الصمت الذي يعلو بين الجمل. سنفكك ما نراه على الشاشة كما يفكك الطبيب أعراض مريضه.

سنتجوّل في أفلام حملت الألم النفسي بشفافية وشجاعة، وجعلت من المعاناة لغة تُفهم لا وصمة تُخاف. وسنقف أيضًا، بلا تردّد، أمام أفلام شغفت بالإثارة وسقطت في فخ التهويل، فشوّهت النفس، وأساءت فهمها، وزادت الطين وصمة.

هذا الكتاب هو مساحة مزدوجة: تأمل علمي، وفني، وتاريخي، بل وجودي أحيانًا. ستظن في فصوله الأولى أنك تقرأ كتابًا في الطب النفسي، يتحدث عن الاضطرابات، وأعراضها، والعلاج. ثم، دون مقدمات، تجد نفسك في قلب متحف، أمام لوحة تجسّد الهوس أو الاكتئاب أو الذهان ببراعة لونية لا تقل بلاغة عن أي تشخيص طبي. بعدها، فجأة، يأخذك النص إلى صالة عرض مظلمة، حيث يبدأ الفيلم، لا كترفيه، بل كأداة لفهم الذات، وربما حتى لشفائها.

هذا هو جوهر "سايكوسينما، والذي على عكس "نيوروسينما" الذي يُحلّل كيف يتفاعل الدماغ مع الفيلم، فإننا هنا ننصت للفيلم نفسه: كيف يعكس اضطرابًا؟ كيف يتحدث باسم مريضٍ لم يجد من يفهمه؟ كيف يهمس، أو يصرخ، أو يبكي، بصوت من فقد المعنى؟

يقولون إن كل فيلم هو فيلم نفسي. قد يكون ذلك صحيحًا. لأن الدراما، في جوهرها، لا تنبع إلا من النفس: من الحب، والخوف، والطموح، والذنب، والرغبة. هذه ليست حيلًا درامية، بل خرائط شعورية نُسافر بها إلى داخل أنفسنا.

وقد لا نُدرك ذلك، لكن الفيلم يُعيد كتابة مشاعرنا وأفكارنا. وفي بعض الأحيان، يذهب أبعد من ذلك..

لكن هل من العدل أن نُحمِّل الفيلم المسؤولية؟ هل من واجب المخرج، وصانع الفيلم أن يلتزم بالدقة، أم أن له أن يتصرّف بحرية فنية؟ ماذا لو شوهت هذه الحرية الواقع؟ ماذا لو ساهمت دون قصد، في تثبيت خرافة؟

وفقًا لنظرية "الغرس الثقافي" التي صاغها جورج جربنر، فإن التعرّض المستمر لصورة واحدة، قد يصنع في وعينا واقعًا بديلًا نؤمن به دون أن ننتبه. وفي عالم الاضطرابات النفسية، هذا خطر حقيقي. لأن الطب النفسي، بخلاف فروع الطب الأخرى، لا يملك أشعةً أو تحاليل حاسمة. ما يملكه هو الحكاية: شكوى المريض، وتاريخه، وملاحظات الطبيب.

ثم إن "الجنون"، هذه الكلمة التي نُطلقها جزافًا، لا وجود لها في أي مرجع علمي. إنها مجرد وصمة لغوية، فضفاضة، مخيفة، وعاجزة. لا تصف، بل تُدين. لا تُفهم، بل تُبتر.

لكن هل كل حزنٍ مرض؟ هل كل من يتألم يحتاج علاجًا؟ الجواب ليس بنعم أو لا. بل بالسؤال عن شدة المعاناة، وعن مدى قدرة الإنسان على أن يُكمل حياته. حين تُصبح الحياة مؤلمة بما يكفي لتعطيل العمل، أو العلاقات، أو حتى الإحساس بالمعنى، تصبح المساعدة ضرورة، لا رفاهية.

ربما ما تفعله السينما بنا، حين تكون صادقة، ليس فقط أن تحكي عن المرضى النفسيين، بل أن تذكّرنا بأننا جميعًا مرضى، بدرجات. وأن فهم الآخر، يبدأ من جرأة أن نرى أنفسنا في مرآة مائلة… ولو مرة.

|تاريخٌ لم يُكتب بالحبر|

لكن.. كيف بدأ كل هذا؟

كيف خطر لأول إنسان، وهو يحدّق في عينين زائغتين، أو يُنصت لهذيان لا يفهمه، أن ما يحدث أمامه ليس جنونًا، بل مرض؟ أن ثمة شيئًا ما، غامضًا، غير مرئي، يحدث في الداخل، ويستحقّ أن يُفهم، أن يُسمّى، وربما.. أن يُعالج؟

منذ أكثر من 6500 عام، وقبل أن يولد الطب أو يُصاغ، ترك لنا إنسان الغابة، دلائل بدائية على محاولات لفهم اختلالات النفس. ثُقوبٌ في الجماجم، وطقوس غامضة، وكهوف عُزل فيها أصحاب "الأرواح المريضة".

في "كمت"، أرض النيل والفراعنة، كانت الروح تُنسب للقلب لا للدماغ. القلب هو العرش، والدماغ؟ مادة زائدة، تُستخرج أثناء التحنيط وتُلقى جانبًا. لم يكن يُستحق أن يُرافق صاحبه إلى ما بعد الموت.

في الشرق، وتحديدًا عند البوذيين، كان الاضطراب النفسي يُعرف بـ"الكليشا"؛ حالات من الغضب، الخوف، الرغبة، والقلق.. ظلالٌ تلتف حول العقل، نابعة من أخطاء الماضي، ربما من حياة سابقة.

وفي العصور الوسطى، انقلبت الرحلة إلى كابوس. صار "الاختلاف" علامة استحواذ، والمرضى مشاريع طرد للأرواح، بالضرب، أو الماء، أو النار. كانت تلك العصور تؤمن بأن الألم دواء، وأن "التطهير" لا يتم إلا عبر الحرق. وفيما كانت أوروبا تتخبّط في طقوسها المظلمة، كان ابن سينا، في الشرق، يربط بين التوتر الجسدي والاضطراب النفسي، ويقترح علاجات تتضمن الكلام، والموسيقى، بل وتعديل نمط الحياة. كان يؤمن بأن النفس يمكن أن تُفهم، لا أن تُدان.

ثم جاء عصر النهضة، وأطل الطبيب الهولندي "يوهان ويير" من بين صفحات التاريخ كغريبٍ يقول ما لا يُقال: "ربما لم تكن هؤلاء النساء ساحرات، بل مريضات نفسيًا". كانت كلماته صدمةً حضارية. سخر منه ملوك وعلماء، واتُّهِم بالهرطقة. لكن كلماته وجدت صداها. شيئًا فشيئًا، بدأ المرض العقلي يُفهم لا كلعنة، بل كحالة يمكن دراستها، علاجها، وربما.. احتواؤها.

مع صعود المدن، وتكدّس الناس في العمارات والمصانع، خرج المرض العقلي من ظلمة البيوت إلى نور الدولة. لم يعد بالإمكان إخفاء "الجنون" خلف الأبواب. فشُيّدت المصحات. لكنها لم تكن في البداية أماكن للعلاج، بل للحبس. سُمّي هذا التحول بـ"الحبس الكبير"، وكأن المجتمع قال لنفسه: دعونا نُبعد الألم عن أعيننا، ونضعه في مبنى بعيد.

لكن التحول الأهم كان فكريًا، يظهر «فرويد»، الرجل الذي قرأ الهستيريا لا كخللٍ عضوي، بل كصراعٍ دفين في الأعماق. رأى في اللاوعي مسرحًا تدور فيه أكبر تراجيدياتنا النفسية: الرغبات، الذكريات، الخوف، والعار، وكلها تنعكس في الجسد. وبمطرقته التحليلية، فتح بابًا لم يكن يُرى من قبل، ودعانا للدخول.

وهكذا، بدأ الجنون يتحول من سؤالٍ فلسفي إلى معركةٍ روحية، ومن ساحة إعدام إلى سرير طبي، ومن حالة روحية أو شِعرية إلى تشخيص موثق، قابِل للنقاش والبحث، وربما للاعتراض.

لكنّ الحقيقة تظلّ مُربكة: كل ما فعلناه، عبر العصور، لم يكن إلا محاولة يائسة للإمساك بما لا يُمسَك. كل عصرٍ أعاد صياغة "الاختلاف" بما يناسبه: مرة بوصفه شيطانًا، ومرة مريضًا، ومرة شاعرًا، ومرة خطرًا.

وربما كان "الجنون"، كما نراه في أفلامنا وكتبنا ومخاوفنا، مرآةً، لنا جميعًا. مرآة تعكسنا حين ننظر إلى المختلف ونخاف. مرآة تسألنا، بصوتٍ خافت: هل أنتم حقًّا تفهمون أنفسكم؟ أم أنكم فقط تحاولون النجاة؟

|عندما يرتدي الجنون ثوب الفن|

على مرّ العقود، لم تكن العلاقة بين السينما والطب النفسي مستقرة.

ففي بدايات القرن العشرين، كان الطب النفسي يحاول شق طريقه، وفي الوقت نفسه، كان الأخوان «لوميير» يبتكران لغة جديدة للعالم.

لم يكن اللقاء بينهما مصادفة. فالنفس البشرية، بما تحمله من تعقيدٍ وأسرار، كانت المادة الخام للسينما الوليدة. وجدت السينما في المرض النفسي منجمًا لا ينضب من القصص. أما الطب النفسي، فقد وجد فيها وسيلة ليطل بها على الجمهور الواسع.

لكن بدلًا من رسم صورة متوازنة عن المرضى النفسيين، كان لابد دائمًا من «الشرير»، والسينما كانت تعرف من أين تؤكل الكتف: ففي مقابل كل مريض يصرخ من الداخل، قدّمت لنا الشاشة مهووسًا يحمل سكينًا، وفي مقابل كل معاناة حقيقية، أعطتنا طبيبًا غريب الأطوار، أو مصحة عقلية تبدو أقرب إلى سجن كابوسي.

وفوق ذلك، وُضِع القتلة والسفاحون تحت لافتة "مضطرب نفسيًا" وكأن الاضطراب العقلي بطاقة دخول حصرية إلى عالم الجريمة، بينما في الواقع.. لا يقتل المرضى أحدًا سوى أنفسهم أحيانًا، بصمتهم..

وبمرور الوقت، بدأت السينما تُنتج «طبها النفسي» الخاص: مضطرب يحمل سكينًا، طبيب غريب الأطوار، مستشفى يقترب من كونه قلعة رعب. صار الجنون جزءًا من الخيال الشعبي، مشبعًا بالأساطير.

وهكذا، ساهمت السينما في خلق تصور اجتماعي مشوه عن المرض العقلي، زادت به الهوة بين المريض ومجتمعه، بل وبين المريض ونفسه. حتى العلاج النفسي لم ينجُ من قبضة الدراما.

في الستينيات، ظهرت أفلام أكثر رصانة، أكثر اقترابًا من الحقيقة، بل وأكثر احترامًا للمعاناة، معها تغيرت اللهجة شيئًا فشيئًا. رغم ذلك، لم تَزَل هوليوود تعشق "السايكوبات"؛ ذلك الشرير الفيلسوف الذي يُفكر بعُمق، يبرر جريمته، ويمنح الشر معنىً جماليًّا لمعانًا لا يستحقه.

وفي العقود الأخيرة، تغير المشهد أكثر. دخل الطب النفسي إلى عوالم لم نكن نتخيلها: صرنا نرى الاكتئاب في أفلام كارتون، والوسواس القهري في بطل خارق، والذهان في فيلم تحريك. وظهرت ما يمكن تسميتها بأفلام "دراسة الحالة"، أفلام تمشي مع شخصية واحدة، تغوص في تفاصيلها، تُعاني معها.. وربما تحبها رغم كل شيء.

لكن، رغم كل هذا التطور، بقي هناك عائق جوهري يجعل من المستحيل تقريبًا أن تخرج لنا السينما بتصوير دقيق تمامًا لما يختلج النفس البشرية من اضطرابات، فالسينما تعتمد على "الصورة"، بينما أغلب الأمراض النفسية تعيش داخل الأعماق، في الأفكار والمشاعر والمعتقدات. لا يمكن تصوير ضلالات الفكر على الشاشة بنفس ما يشعر به صاحبها..

فكيف تنقل اضطراب الهوية، أو الرهاب، أو فقدان المعنى؟ إنها أمور لا تُصوَّر، بل تُعاش، تُحسّ، تُقال همسًا، ويُخاف الاقتراب منها.

|تاريخٌ سريّ للعقل المضطرب: من الشيزوفرينيا إلى التوحد|

العقل في بعض اللحظات يتحوّل إلى متاهة، وهناك، خلف العيون التي تُحدّق في الفراغ، تدور معارك لا نراها. وما نسميه "الاضطرابات النفسية" ليس سوى محاولات مُضطربة للعقل كي يفهم العالم، أو ينجو منه.

خذ مثلًا الفصام، فهو ليس انقسام شخصية كما روّجت السينما، بل انفصال عن الواقع، وهلاوس وضلالات تقلب حياة المريض، وتجعله يرى ما لا يُرى، ويسمع ما لا يُسمع، ويصدق ما لا يُصدّق. وهو يُعد أحد أصعب الاضطرابات النفسية وأكثرها تعقيدًا.

ولكن السينما لم تلتزم بذلك، وساعدت في ترسيخ الصورة الخاطئة: أن الفصام يعني أن تعيش بشخصيتين مختلفتين في الجسد ذاته. ومن سوء الحظ أن المجتمع قاسٍ بطبيعته، خاصة في عالمنا العربي، فالفصام عندنا يُفسر غالبًا على أنه مسٌّ شيطاني أو سحر، والمريض يُجرّب كل أبواب الرقاة قبل أن يدخل باب العيادة.

ثم هناك ذلك الضيف الثقيل.. الاكتئاب. فهو لا يُطرق الباب. يأتي متخفيًا. يُطفئ الأضواء في الداخل دون أن يلحظه أحد. يُشبهه البعض بالحزن، لكنه ليس حزنًا. إنه غيابٌ كامل للبهجة. هو التعب الذي لا يزول بالنوم، والفراغ الذي لا يملؤه شيء، والأفكار السوداء التي تتسلل، وربما الغرق في بحر البكاء المستمر.

"كلنا مكتئبون، لا أستثني أحدًا." كتبتُها ذات مرة. ربما كنتُ أبالغ، أو ربما كنتُ فقط أرى ما لا يريد الآخرون الاعتراف به. الاكتئاب، كما علّمتنا الحضارات القديمة، ليس عارضًا عابرًا. المصريون الأوائل فهموه كحزنٍ يقتل القلب، والغرب في عصور الظلام نظروا إليه خطيئة.

لكن أكثر ما يؤلم في هذا المرض أنه يمحو السياق. الجزء المسؤول عن الذاكرة وتنظيم المشاعر في الدماغ "الحُصين" يضمر. ومعه تضيع خيوط الحكاية. لم نعد نعرف من نحن، ولا لماذا نواصل السير. ما يتبقى؟ مشاعر خام، وشعور طاغٍ بالعجز، كأننا أسرى مشهد متكرر لا نملك إعادة كتابته.

وفي العصر الحديث، جاء البروزاك. "كبسولة السعادة"، كما أحب الإعلام أن يسميها. وللمرة الأولى، بدأ الحزن يُدرج تحت بند "التشخيص"، ويُكتب له "روشتة". نعم، كانت ثورة. لكنها أيضًا اختزلت الوجع في منتج، وكأن المعاناة خيار شخصي. ومع ذلك، لا أنكرأنه كان ثمنًا لا بأس به لكسر الصمت حول المرض النفسي.

لكن لا تُصدقوا كل ما تعرضه الشاشات. الانتحار ليس نهاية شاعرية، بل صرخة أخيرة لم يسمعها أحد في الوقت المناسب. الأفلام تُجمّل الموت، لكنها لا تشرح أسبابه، لا تتحدث عن الألم الحقيقي. فقط النهاية، والشاشة السوداء.

في الواقع، كل 40 ثانية، شخص ما يُقرّر أنه لم يعد قادرًا على الاحتمال. 800 ألف حياة تُغلق أبوابها كل عام، وبعضهم يكتب كلمات وداع أخيرة تقطر ذنبًا، وبعضهم يرحل في صمت تام. لا رسائل، لا علامات. فقط فراغ. وحده الطبيب النفسي توماس جوينر اقترب من الحقيقة حين قال إن من ينتحر لا يشعر فقط بالألم، بل بالعبء: "لا أحد يحتاجني... ولا أحد سيفتقدني."

وفي وسط هذا السواد، يظهر رقمٌ في مصر"08008880700"، ربما لا يُنقذ الجميع، لكن وجوده يعني أن أحدًا ما ما يزال يصغي.

ثم هناك اضطرابٌ آخر، لا يُشبه الاكتئاب، بل يرقص حوله رقصة مجنونة: الاضطراب ثنائي القطب. بين نوبة صاخبة من السعادة المزيّفة، وحفرة سوداء من الانطفاء الداخلي.

وفي وسط هذا الجنون، كان «بات» بطل فيلم Silver Linings Playbook، يكتب خطابًا لتيفاني، ليقول لها: «لقد كنتِ الشيء المجنون الوحيد الذي ساعدني على النجاة من جنوني!». الحب هنا لا يُشبه الحكايات الرومانسية، بل يبدو كحبل نجاة وسط بحر مضطرب.

أما الوسواس القهري؟ فصراع داخلي يومي، مع عقلٍ لا يكفّ عن الهمس. فكرة تتكرّر، ثم تُكرّر نفسها، حتى تنهكك. غسل اليدين ليس هوسًا بالنظافة، بل طقس يُهدّئ عاصفة داخلية. والخوف؟ ليس من الجراثيم وحدها، بل من انهيار السيطرة. كأن المريض يهمس: "أنا خائف من عقلي." والأفعال القهرية هنا ليست سوى محاولات يائسة لإسكات تلك الأفكار، ولو للحظات.

ثم يأتي اضطراب ما بعد الصدمة، ذلك الكسر الخفي الذي لا يظهر في الأشعة، لكنه يغيّر شكل الدماغ. تجربة واحدة تكفي لتكسر الزمن. المصاب يعيش في تكرار دائم للحظة واحدة لا يريد أن يتذكّرها، لكنها ترفض أن تُنسى. الصدمة تُعيد برمجة كل شيء: الذاكرة، المشاعر، الجسد.

الدماغ، في هذه اللحظة، يُعيد تشغيل نفسه بطريقة خاطئة. الحُصين ينهك، اللوزة الدماغية تطلق الإنذارات الزائفة، والفص الجبهي –المسؤول عن التوازن والحكم– يخفت. وكل ما يبقى هو شعور غامر بالخطر حتى في أوقات الأمان.

ولأن الجرح ليس نفسيًّا فقط، فإن الجسد يُعلن الحرب بدوره: أرق، آلام بلا تفسير، خفقان قلب، وتعب لا يزول. لا أحد يربط بين هذه الأعراض والذاكرة، لكنها مترابطة.. جسدٌ يئنّ مما لم يُحكَ بعد.

وأخيرًا... التوحد.

ذاك العالم الموازي الذي لا نفهمه. طفلٌ لا ينظر في عينيك. يضحك من فراغ، أو يبكي بلا سبب. يُكرّر الكلمات كما لو كان يحاول ترجمة لغة لا نفهمها.. هم لغز. عالمٌ داخل عالم. بعضهم عبقري، بعضهم لا يعرف كيف يربط حذاءه، بعضهم يجلس في منتصف المسافة بين النور، والظل.

العلم لم يفهم التوحد تمامًا بعد، لا سبب واحد، ولا مركز عصبي واحد، فقط طيفٌ واسع من التغيرات. والرحلة ليست رحلة علاج، بل رحلة تكيّف، دعم، ومحاولة بناء جسر بين عالَمَين لا يتحدثان اللغة نفسها.

|ظل فرويد|

إذا أردت أن تغيّر العالم، فعليك أولًا أن تُخيفه. وهنا جاء فرويد، ليس كطبيب نمساوي غريب الأطوار فحسب، بل كمنقّب شجاع في حقول الألغام المعقدة التي يسمونها «العقل البشري».

أخبرنا أن هناك عوالم خفية في داخلنا لا نراها، لكنها تتحرك، تحركنا، تحكم قراراتنا، وأحيانًا تعاقبنا بصمت. سمّاها «اللاوعي». منذ ذلك الحين، ونحن نحمل هذا السر المظلم، نعلم أن وراء كل نسيان، وكل زلة لسان، وكل حلم غامض، هناك قوة كامنة لا تهدأ. اللاوعي ليس مجرد فكرة، بل ثورة في فهمنا لأنفسنا، إعلان حرب على كل ما كان يبدو عقلانيًا وواضحًا.

قادنا فرويد في رحلة عميقة: من تفسير الأحلام التي اعتقدناها مجرد خيالات، إلى فهم العقد النفسية التي تكتم أرواحنا، وإلى استكشاف العلاقات المتشابكة..

ربما هاجمه البعض، وربما جاءت اكتشافات أحدث فطوت بعض صفحات نظرياته، لكن لا أحد يستطيع أن يقتل فرويد. فهو يعيش في كل تحليل نفسي، في كل جلسة علاج، في كل سؤال عن الرغبة، والقلق، والخوف، والحقيقة.

فرويد لم يكن فقط اسمًا في تاريخ الطب النفسي، بل هو صوتٌ يهمس في عمقنا، يذكرنا أننا أكثر تعقيدًا مما نجرؤ على الاعتراف، وأعمق من أن يُفهم بكلمات سهلة.

|بين الحقيقة والخيال: الرحلة مستمرة في عوالم النفس، والسينما|

الطب يبحث عن الحقائق، أما السينما فتعشق الخيال. بين دقة العلم وإغراء الصورة، كان لابد من التنازلات. ولذلك، لم يمنح الأطباء النفسيون علامة الامتياز لأي فيلم مهما بلغت جودته. لا لأنهم ناقدون قُساة، بل لأنهم يعرفون أن الجحيم الحقيقي لا يُمكن تصويره بدقة: كيف تصوّر شعور أن كل ما تحبه وتعرفه وتتذكره، لم يكن حقيقيًّا أصلًا؟

والسؤال الذي يُطاردنا مع كل مشهد وكل فيلم وكل عرض نفسي متقن: هل السينما تعكس الواقع، أم تصنعه؟

في النهاية، كل هذه الأفلام عنّا جميعًا. عن هشاشتنا، عن بحثنا المحموم عن معنى، عن كبسولة تريح القلب أو حضن يُطفئ صوت العقل عندما يُلحّ بالأسئلة، أو على الأقل عن تلك اللحظة الصغيرة التي نقول فيها: "أنا لست بخير، وأحتاج إلى من يسمعني".

حسنًا، هذه كانت جولتنا السريعة في تاريخ الجنون كما رآه الطب، ودوّنه العلم، وتخيله الفن. فهل انتهت الرحلة؟ لا، بل بدأت. ما زالت الحكاية مستمرة، وما زال في النفس البشرية من الغموض ما يستحق ألف صفحة، وقصة.

#ترشيحات_سلحفاة_قراءة 🐢📚