تحذير:

هذه مراجعة طويلة جدا رغم حذف العديد من الفقرات بالفعل، لذا لزم التنويه.

هذه مقدمة

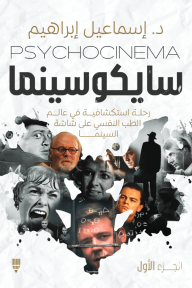

علاقتي مع كتاب سايكو سينما بدأت من ساعة ما الكتاب كان لسه بيتكتب، فكنت منتظراه بفارغ الصبر، لأن نيوروسينما كان رائع، ولأني مهتمة بموضوعه، ولأن الإنسان بيميل لتأجيل الحاجات الحلوة لحد ما يجي وقت مناسب، فأنا من ساعة ما الكتاب ما بقي في مكتبتي، بقيت أقول: "لأ، لما يجي وقت رايق." وبسبب مكتبة وهبان وفقرة كتاب الشهر اضطريت أخرج من منطقة الراحة وبدأت في الكتاب الممتع اللي بسببه بقى الوقت رايق.

الكتاب يعتبر منقسم إلى خمس أجزاء: جزء بيشرح معنى سايكو سينما وعلاقة السينما بالطب النفسي، وجزء عن تاريخ الطب النفسي من العصور القديمة حتى الآن، وجزء عن تاريخ الاضطرابات النفسية في السينما، وجزء عن أهم الأفلام اللي صورت الاضطرابات النفسية، والجزء الخامس وهو الملاحق والمراجع (الجزء ده ممكن حد يفتكر إنه مش مهم، ولكن الجزء ده غني جدًا، مفيد، وعلى عكس المتعارف عليه، ممتع برضو).

ممكن طبعًا خلال قراءة الكتاب نبدأ بأي جزء، لأن الأقسام تعتبر منفصلة، ولكن أنا فضلت قراءة الكتاب بالترتيب.

عن السينما والتاريخ والاضطرابات النفسية نحكي :

اطلعنا دكتور إسماعيل على علاقة السينما بالاضطرابات النفسية ومعنى "سايكو سينما"، وأجاب منذ البداية على تساؤل: هل من الممكن أن نستخدم الكتاب كوسيلة للتشخيص؟ فحاليا أغلب الناس تشخص نفسها وتشخص الآخرين باستخدام الكتب، وحتى منشورات الفيسبوك، فأراد منذ البداية أن يوضح: هذا كتاب تثقيفي لا علاجي، وهو لمتعة القراء لا لتشخيصهم.

كما شرح الكاتب تأثير الأفلام على عقل المشاهد كفرد، وأيضا على العقل الجمعي، وكيف من الممكن أن تساهم الأفلام في خلق صور إيجابية أو سلبية عن مرض ما.

كانت فصول تاريخ الطب النفسي ممتعة بشكل خاص، وأعتقد أنها من أكثر الفصول اللي بُذل فيها مجهود ليظهر المحتوى بسيط ومشوق و أوضحت كيف تؤثر الموروثات الثقافية والتقاليد والمعارف السائدة في كل حضارة على تفسير المرض، فكل حضارة تملك تفسيراتها المختلفة، والتي هي نابعة من بيئتها. فنرى من يرى المريض ملبوس، ومن يراه ساحر يستحق الموت، ومن يراه ولي من اولياء الله

وكان من أهم الأشياء التي أعتقد أن د. إسماعيل حاول إبرازها من خلال هذه الفصول هي أهمية العلم. فعلى مدار القرون، كانت هناك الكثير من الخزعبلات والأفكار الغريبة التي ترتبط بالطب النفسي، ولكن ما إن بدأت دراسة الأمور بشكل منظم وعلمي ، بدأنا نرى كيف يحدث الفارق في فترة قصيرة نسبيا مقارنة بالقرون الماضية، وكيف يمكن إنهاء معاناة الكثيرين باستخدام دواء معين أو معرفة التشخيص الحقيقي.

كما أكدت هذه الفصول على أهمية العلم التراكمي، فلا يوجد شيء اسمه علاج يظهر في يوم وليلة، ولكن البحث والتجربة هم الاساس . حتى العلاجات التي ظهرت عن طريق الصدفة كان وراءها العديد من التجارب والأبحاث. وأعتقد أن هذه الفصول كانت مدخل مهم لفهم الأمراض نفسها في باقي الكتاب ، وأن الحديث لم يكن يستقيم من غير الحديث عن التاريخ.

كما أظهرت هذه الفصول حجم المعاناة التي عانى منها المرضى على مر العصور، ليس من المرض وحسب، ولكن من خلال الوصم الاجتماعي. وأظهرت مدى قسوة الإنسان، فلقد عانى المرضى من القتل والإقصاء المجتمعي، وأحيانا أصبحوا كمصدر تسلية للأثرياء من علية القوم الذين يرون معاناة الآخرين مجرد وسيلة للترفيه

حكايات من السينما

جاءت فصول "سكوت هنصور" كلها أشبه بعرض الفيلم في قاعة السينما، فكان دكتور إسماعيل يأخذنا إلى تفاصيل الفيلم ويدخلنا في الجو العام، ليفاجئنا في المنتصف، في ذروة التشويق، بأخذ استراحة لشرح ماهية هذا الاضطراب والأعراض، ويعطينا كبسولة تاريخية مختصرة عنه، ثم يعيدنا مرة أخرى إلى قاعة السينما لننهي الفيلم ونختم القصة. وكان من الرائع أيضا ان تم توضيح ما هي الأفلام التي ترتكز على قصص حقيقية، والفارق بين الحقيقة والفيلم. وهذا أيضا ذكرني بالتنويهات التي تكون في نهاية الأفلام القائمة على قصة حقيقية.

أحببت في فصل الفصام الكثير من الأشياء، منها التركيز على أن المرضى ليسوا خطيرين أو يتسمون بالعنف كما يروج لذلك، وأنه يجب حمايتهم وعلاجهم. استمتعت أيضًا برؤية مجموعة لوحات لويس وين التي قربت لي فكرة الرؤية والتجريد. فبعد رؤية لوحة واحدة في الكتاب أثارت فضولي، بحثتُ بعدها عن المجموعة الكاملة، وانبهرت بمدى التباين في الصور قبل المرض وبعده. واكتشفت أيضًا وجود فيلم عن لويس وين أنوي مشاهدته في نهاية الأسبوع بعنوان: The Electrical Life of Louis Wain.

.

جاءت فصول الاكتئاب ممزوجة بمسحة حزن، وكأن الاكتئاب خيم على الكلمات في كثير من الأوقات، فأبت إلا أن تعبر عن أحاسيس البشر المصابين بالاكتئاب. وأوضح الكاتب ثنائية الاكتئاب والفن، وكيف أحيانًا يكون الاكتئاب ضريبة الفن أو أن الاكتئاب وقود الفن، وكيف أحيانا يساعد الفن في الهروب من بعض لحظات هذا الاضطراب اللعين. أتذكر في حديث مع "ج. ك. رولينغ" كان وصفها للاكتئاب: "الاكتئاب السريري هو أكثر مكان موحش لتعلق فيه، إنه ليس الحزن، أتعرفين؟ الحزن ليس سيئًا على الإطلاق، أن تحزن وتبكي يعني أنك تشعر بشيء، أما الاكتئاب هو غياب بارد، غياب الشعور بأي شيء، مصحوبًا بغياب الأمل في زوال تلك الحال، وأنك يومًا ما ستتحسن." وكيف أنها بسبب هذا الشعور كتبت شخصية الديمنتورز في روايات هاري بوتر.

ولكن كما أن الفصول احتوت على الألم، فإنها أيضًا احتوت على الأمل، وعن طريق العلاج القادر على منح بعض الراحة للأرواح المتعبة .

ولا زال دكتور إسماعيل قارئ عقول كما كان في نيوروسينما. فبينما أقرأ فصل رسالة بات المفعمة بالبهجة، كنت أجد إجابة للتساؤلات التي تدور في عقلي. فعلى سبيل المثال، فقد كنت أفكر: أليست نوبات الإثارة والنشاط الزائد شيء إيجابي؟ لتأتي الإجابة في الفقرة التالية مباشرة. أو استنكاري لاسم متلازمة ديوجانس، لأجد الإجابة أيضًا في السطر التالي.

استوقفني أيضا في فصل "وداعا رجل المطر" التركيز على خطورة التنميط الإيجابي وأثره على المصابين بطيف التوحد. وذكرني هذا بمسلسل كوري اسمه Extraordinary Attorney Woo، حيث تدور قصة المسلسل حول محامية عبقرية وذات ذاكرة استثنائية ومصابة باضطراب طيف التوحد، ويُطلب منها الدفاع عن متهم مصاب بنفس الاضطراب. ولكن كان الجميع متحيزين ضده لأنه ليس عبقريًا مثلها ولا يتمتع بنفس مزاياها. أتذكر أنها في دفاعها عنه قالت فيما معناه:

"يفترض الناس ببساطة أن جميع المصابين باضطراب طيف التوحد متماثلون، وهذا غير صحيح. هناك سبب لوجود كلمة (طيف) ضمن التشخيص الرسمي، لأنه يشبه قوس قزح واسع، يضم درجات مختلفة من السمات والتحديات والقدرات. فكل شخص على هذا الطيف هو حالة فريدة، لا يمكن قياسها بمسطرة واحدة."

أحببت أيضا في فصل اضطراب الوسواس القهري ذكر مدى معاناة المصابين به، وأنه مرض خطير مثل باقي الاضطرابات. فأنا أرى دائما أن مرضى الوسواس القهري عرضة للتنمر بشكل خاص، ويظن الكثير من الناس أنهم يبالغون، ولا يفهمون الحاجة الملحة للشخص لفعل هذا التصرف أو ذاك. وكانت هذه أول مرة أعرف أن الاكتناز الرقمي يُعتبر نوعا من أنواع الاكتناز القهري، حيث أعاني أنا أيضا من الفوضى الرقمية، وكنت أفكر لو كان هناك اكتناز رقمي لكنت مصابة به، والآن اكتشفت أنه موجود بالفعل (لن أقع في فخ تشخيص نفسي، أنا فقط أذكر ما فكرت فيه). وبما أن الكتاب يحتوي على العديد من ترشيحات الأفلام المميزة، أنا أرشح فيلم Toc Toc الإسباني عن اضطراب الوسواس القهري، والفيلم كوميدي وظريف جدًا.

في فصل الضربة التي تقتلك احترمت جدًا ذكر الإحصائيات الموثقة ومدى تأثير غزو العراق على نفسية الشعب بكل أطيافه، وخاصة المعتقلين، ذكر الدراسة بعد شرح الفيلم مباشره وليس من خلال المراجع، عمل تأثير معادل للفصل ده.

عن الأمل واشياء اخرى:

الكتاب ممتاز ورائع، وفي رسائل كثيرة ومن الحاجات اللي أنا شايفه إن الكتاب بيحاول يوصلها لأي حد بيعاني: "أنت مش وحيد، وإن في اشخاص كثير بتشاركك نفس المشاعر والأحاسيس والحيرة."

وكمان الكتاب ركز جدًا على أهمية العلم و التشخيص الصحيح والعلاجات المختلفة . صحيح، قوة الحب والصداقة ليها تأثير، لكن ده لا يعادل أبدًا قيمة استخدام الدواء للعلاج والوصول لنتيجة مرضية، وإن المؤسسات العلاجية والاساليب العلاجية الموثقة والدواء مش عدو، بالعكس، هي ممكن تكون طوق النجاة.

ومن الحاجات الرائعة إن الكتاب بيحارب التنميط بأنواعه، وأعتقد أكثر رسالة مهمة كان بيحاول دكتور إسماعيل يوصلها هي إزالة الوصمة عن الاضطرابات النفسية، لأن ده بيفرق جدًا في نفسية الشخص اللي بيتعالج، وقرارات أهله، وكذلك وضعه ومكانه في المجتمع.

وأبرز الكاتب برضو خطورة العلاجات المزيفة، والأشخاص المنتحلين لصفة أطباء، وإزاي الأثر السلبي للموضوع ده ظهر في العمليات القاسية التي كانت تمارس على المرضى. وأظهر إزاي ممكن تقرير واحد مزيف، زي تقرير مجلة لانسيت، ممكن يؤثر على عدد ضخم من الناس، ويتسبب بأذى مستمر ودائم. وازاي شخص مهووس بأن يحصد جائزة زي مونيز ممكن يأذي قطاع عريض من المرضى.

الكتاب قيم ومليان بأفلام رائعة بقت على قائمتي، ولكن اللي مذهل كمان هو اللوحات، بسبب الكتاب دورت كثير على لوحات مختلفة وكان في لوحات كثير أول مرة أسمع عنها. وحبيت التكامل بين النسخة الورقية والنسخة الإلكترونية على أبجد، لأن اللوحات كانت بتظهر بشكل رائع في النسخة الإلكترونية (طبعًا كان نفسي أطالب بنسخة ملونة من الكتاب، ولكن أعتقد ده هيعمل مشكلة في التسعير).

أضافت المراجع والهوامش للكتاب ثقل وبعد توثيقي وكانت مفيدة جدا، وحبيت بردو إضافة المصطلحات العربية والأجنبية لتسهيل البحث.

مرحبا أيها الغريب :

من اللفتات الرقيقة من دكتور إسماعيل هو وجود طيف دكتور أحمد خالد توفيق داخل الكتاب، وده ظهر في عناوين زي أسطورة الرجل الذي لم يعد كذلك، وسكوت هنصور زي حافظة الأفلام الزرقاء، واقتلوا سيجموند فرويد /اقتلوا بطوط، وبرضو ده خلاني افتكرت "هي والأنـا" في فانتازيا. فالكتاب خلاني مش بس أتفرج على أفلام جديدة، لا،كمان أراجع كتب وقصص قديمة لدكتور أحمد بقالي فترة ما قريتهاش، وكنت بفكر دايما: لو دكتور أحمد كتب مقدمة الكتاب، كان هيكتب إيه؟ بس اللي أنا واثقة منه، إنه كان هيكون سعيد جدا بوجود كتاب بيحتفي بالطب والسينما زي سايكو سينما ونيوروسينما.

ورغم أن الكتاب ثقيل في محتواه، إلا أن الكاتب بأسلوبه البسيط حول موضوع صعب ومعقد إلى موضوع سلس وبسيط يفهمه شخص عادي غير دارس لعلم النفس.

واختتم بالاقتباس من ألان دو بوتون، الذي أعتقد أن فرويد، الرافض لتحول علم النفس إلى شيء شعبي يتم تداوله في السينما، لن يوافق عليه:

"إن إكساب الأفكار القيمة طابعًا شعبيًا مهمة عظيمة، نحن مدفوعون دائمًا بالأفكار الواضحة المباشرة التي توجه مسلكنا، هذه الأفكار هي ما له أهمية من أجل ازدهار الحياة التي تحياها الجماعة البشرية. لذا فقد يكون مقتل أفضل الأفكار متمثلاً في المبالغة في تثمينها."

#سايكوسينما_رحلة_استكشافية_في_عالم_الطب_النفسي_على_شاشة_السينما_الجزء_الأول

#إسماعيل_إبراهيم

#كتاب_الشهر_في_مكتبة_وهبان

#مسابقة_قراءات_سايكوسينما