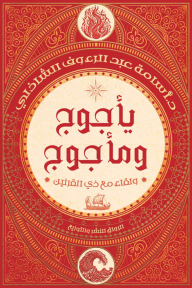

في كتابه يأجوج ومأجوج ولقاء مع ذي القرنين، حاول واجتهد الكاتب د. أسامة الشاذلي في تأويل قصة يأجوج ومأجوج بنظرة جديدة. ولكن، كيف يمكن تصنيف تفسيره واجتهاده؟ وما الذي يجعل التأويل الجديد مأخوذًا بعين الاعتبار؟ ما المسار الذي سلكه العقل المفكر المتدبر في القصة ولكتاب الله؟ العقل الذي داعه القرآن الكريم كثيرًا في نهاية آيات جامة:

"أَفَلَا يَعْقِلُونَ"، "أفلا يتدبرون"، وغيرها.

في البداية، هل القرآن في الأساس يحتمل التأويل؟ وكيف، وهو نص قرآني معجز تشريعي؟ هل هو نص لوضع قوانين وأحكام توجه حياة المسلم فقط؟ أم هو في ذاته نص أدبي أيضًا؟

في إحدى محاضرات مادة مناهج البحث للدكتور يحيى خاطر، في آداب جامعة بنها، عندما كان يشرح لنا ما هو المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة "أدب"، فقال عن المعنى الاصطلاحي: الأدب هو الشعر والنثر والقرآن الكريم.

عندها، ورغم أنني قارئة لأكثر من عشرة سنوات، نظرت إليه في ذهول، وهو ينظر إلينا ويرى ذهولنا جميعًا كطلبة. لكنه، كمحاضر درّس لأجيال كثيرة قبلنا، أكمل وهو متوقع لذلك، وعلى مدار محاضرات كثيرة – لا متسع له هنا لذكرها – أخذ يشرح ويقول: باعتبار القرآن نصًا أدبيًا يُدرس هنا في قسم اللغة العربية، فتجد نفسك أمام نص نثري جميل راقٍ، معلم، مهذب، أخلاقي، يدعو إلى الأخلاق ويهذب النفس ويدعو للفضيلة... وأدبية القرآن أنه أقوى نص لتعلم اللغة والبلاغة والنحو والعروض..

مثلًا: "فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ"، "ما" هنا لها دلالات ومعاني وقصة طويلة، ومشهد مروّع لقوم يفرون. واستشهد بآيات كثيرة في المحاضرات. الخلاصة: أن كانت في النص بلاغة وتركيب لغوي ونحوي، وغير هذا من علوم الأدب والبلاغة التي تخدم الأدب، كما أنه نص تحدٍ وإعجازي في ذاته.

لماذا كتبت كل هذا؟ لأن النصوص الأدبية والقرآن، المشترك بينهم – مع الفارق طبعًا – أن النص القرآني لم يُكتب كنص كل ما يحويه واضح وصريح، بل هناك ما يحتمل التأويل والبحث والتدبر والتفكر، وإلا ما صمد حتى الآن، بل كان سيُترك لو نُفّذ كل ما به. ولكنه نص مع كل عصر، وكل قراءة متدبرة يمكن الخروج منه بتأويل جديد.

كمثال مثلًا: شرح وتفسير إثبات رؤية الله بالأبصار في الآخرة للإمام الأشعري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وغيره. فهناك آيات تحتمل التفسير والجدال عليها، وطرح رؤى مدعومة بالأدلة ما دام تقف على أرض صلبة.

وهذا ما حدث في كتاب يأجوج ومأجوج، ومع كاتبه. النظرة المعروفة لقصة يأجوج ومأجوج: إنهم بشر وقوم، إلى نهاية القصة كما نعرفها في العقل الجمعي للمسلمين، بل حتى عند أهل الكتاب. ولكن الكاتب تأمل في القصة، واعتمد في شرحه وتفسيره على إعمال العقل، والاستناد على المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمتي "يأجوج" و"مأجوج" في المعاجم، على إنهم زلازل وبراكين، إلى نهاية تفسيره في كتابه، وأترك هذا للقارئ.

وأكمل في النقطة التي أحاول الكتابة عنها. ثم فسر باقي القصة بتفسير يشبه المنهج الرمزي الآن. يعني مثلًا: قصيدة قارئة الفنجان لنزار قباني، عندما شرحها لنا د. يحيى بالمنهج الرمزي، طرحها بشكل مغاير وبعيد كل البعد عن المعنى الذي تحمله القصيدة ظاهريًا، أو حتى في العقول عندما غناها عبد الحليم حافظ . فالمعنى الجمعي في العقول فسرها تفسيرًا سطحيًا لم يقصده نزار، بل كان تمويهًا، لأن القصيدة لها بعد سياسي ووطني، وشرحها د. يحيى على هذا الأساس.

هذا المنهج هو المتبع في شرح هذه القصة، مع المنهج التاريخي والعلمي في هذا الكتاب. فهو نظرة أعمق، أقرب للعقل، وليس ببعيد أن يكون التفسير الأصح بما يناسب عصرنا العلمي. والقرآن نص لا ينضب أبدًا، فهو نص معطاء، يمكن تفسيره واكتشاف إعجازه مع كل عصر.

وهذا التفسير الذي طرحه د. الشاذلي مناسب لعصرنا، وأقرب للعقل. وكل ما استند إليه مرجو دائمًا من كل مسلم يقدر على ذلك. فالدين ليس محصورًا على فئة، فأعمال العقل والتدبر مرجو ومتاح لكل مسلم ما دام يستند على أرض صلبة. فهو في تفسيره هنا استند على المعنى اللغوي والاصطلاحي، أي اللغة، وكذلك النص القرآني والسنة الصحيحة فقط، وهي الأقوى لأنها متصلة السند، ولا شك فيها ولا جدال، عكس باقي الأحاديث، والدارس لعلوم الحديث يعرف الفرق جيدًا.

فهو أخذ بالقرآن والسنة، اللذَين هما القاسم المشترك والأساسي عند الأئمة الأربعة. وكذلك استند على البحث العلمي والتاريخي، وإعمال العقل في التأويل، وكذلك الاقتباس من أهل الكتاب في النهاية.

والمجمل من الكتاب هو طرح لتفسير لا يُمحي به التأويل المعروف، بل يُضيف إليه ما دام النص يحتمل ذلك دون إقحام أو دليل. والاجتهاد هنا محمود، من وجهة نظري، يُضيف ولا يُنقص، ينفع ولا يضر، يفتح الباب لرؤية جديدة لقصة يأجوج ومأجوج وذي القرنين.

وهذا مرجو مع كل ما يحتمل تأويله وتفسيره في النص الديني ما دام يناسب العصر. ولن نبتعد كثيرًا، فالإمام الشافعي بمجرد انتقاله من بلد لآخر، خرج علينا بكتاب الأم، وهو يمثل المذهب الجديد من أحكامه بعد خروجه من العراق واستقراره في مصر. وهذا دليل على أن الاجتهاد يتغير بتغير الزمن والمكان.

هذا الطرح كله ليس لعرض تفاصيل الكتاب، فالأمر متروك للقارئ. ولكن، هو طرح للنواة التي بُنيت عليها الاجتهاد من الكاتب، طرحتها طرحًا عامًا ووجهة نظري فيها باستشهاد من الكتاب كنموذج عصري أقرب لنا، بلغته السلسة المفهومة غير المعقدة، التي سيكون لها قراء حاليين معاصرين، وهذا هو المطلوب في كل عصر.

#يأجوج_ومأجوج_ولقاء_مع_ذي_القرنين

#أسامة_عبد_الرءوف_الشاذلي

نسمة عبداللطيف