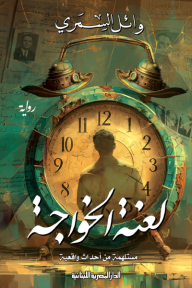

اسم الرواية: لعنة الخواجة

الكاتب: وائل السمري

الناشر: الدار المصرية اللبنانية

«إذا كانت مصر هبة النيل، فأنا هبة مصر».. هو يوناني الأصل، لكنه مصري أصيل، سافر إلى أوروبا وتعلم فيها، لكنه كان يحيى ويتنفس بهواء مصر، رسم خارطة لحياته، ونفذ وصية والده، الذي غرس فيه حب البلاد، وأوصاه بها، فسقاه من المعارف ما ينفعه، حتى ينفع به الناس، فسار على أرضها ينشر الأمل ويحارب اليأس، رغم ما مر به من صعاب لا يتحملها أحد، شارك البلاد تاريخها وتصادم مع حكوماتها ورؤساء وزرائها، وتحدى الجهل، وقف ونادى بمشروعاته، وطرق الأبواب كافة، حتى شهد إنجازه يتحقق ويحمل الخير لأبناء الوطن، عاش معطاءً، وأصبح اسمه محفورًا في التاريخ لمن يبحث عنه.

عن الدار المصرية اللبنانية، صدرت رواية «لعنة الخواجة»، للشاعر والكاتب الصحفي وائل السمري، في 672 صفحة، والتي زين غلافها سطرًا سلط الضوء عما ينتظر القارئ فور بدء تقليب الصفحات، أنه أمام عملا روائيًا مختلفًا، فالرواية «مستلهمة من أحداث واقعية»، رسمها المؤلف بين عالمين، يسيران بشكل متوازي، بين بطلين، كلاهما مثابران، متفانيان، عالم أدريان ألبير دانينوس المهندس المصري اليوناني، وعالم ناصر الحسيني، الصحفي، حيث انتقل المؤلف في رشاقة بين زمانين، تختلف فيه التعبيرات والتشبيهات، رغم ذلك تتشابك مصائرهما معًا، يبكيان من السعادة، ويضحكان من الألم، يتحملان ما تنوء الجبال عن حمله، بحس فكاهي درامي سلس، استخدم فيه المؤلف لغة بسيطة، اكتسبها من عمله الصحفي، لينسج عملا أدبيًا روائيًا بديعًا مزج فيه الكثير من الواقع بالخيال.

هل لعنة الخواجة رواية تاريخية؟، أم تاريخ يتحدث عن نفسه بقليل من الخيال؟، استطاع المؤلف أن ينسج من الحقيقة خيال، فغذى الرواية بالوثائق والأوراق التي حصل عليها، والتي تحمل تاريخًا حقيقيًا، ورسم شخصيات خيالية، لها محرك ودافع، لها أمالها وآلامها، واعتمد لغة إبداعية في السرد الأدبي، معتمدًا على صوت الراوي أسلوبًا للحكي، لإيصال الأفكار التي تشغل أبطال العمل، وتحليل واقعهم ليسلط الضوء على جوانب شخصياتهم، وتفاعلهم مع محيطهم، وهل يتشابهون، أم يختلفون، هل يتآلفون مع مجتمعهم، أم يغتربون فيه رغمًا عنهم، كل هذا ممزوجًا بتاريخ مصر الغني، فهنا تقابل البطل اليوناني مع النحاس باشا، وجلس مع الرئيس جمال عبدالناصر بحضور محمد حسنين هيكل، وسافر إلى البنك الدولي، وسار في أروقة مجلس النواب، حاملا أوراقه وأفكاره ومشروعاته، لهدف وحيد وهو الخير لمصر.

اختار المؤلف بطلين رئيسيين للعمل، «ناصر الصحفي»، و«الخواجة اليوناني أدريان دانينوس»، يسرد كل منهم حكايته، يكشفان خفايا ما تعتمله نفسهم، وأسرارها وآلامها، وتشابكها مع محيطها وشخصياته.

تدور أحداث الرواية حول الصحفي «ناصر»، الذي وقف -بسذاجة- أمام مافيا شركات القطاع العام، وكشف عن قضية فساد داخل شركات الورق والمصانع، فأصبح مطاردًا، هاربًا من حكم غيابي ضده بتهم التزوير ونشر أخبارًا كاذبة، فخلع عباءة الصحافة -مؤقتًا-، يبحث عن مصدر آخر للرزق، فدخل لعالم جديد، هو «تجارة الكتب القديمة»، تعرف فيها على شيوخها وعمدائها، وأصبح من مريديها، ليتحول من صحفي يبحث عن الخبر، إلى «صاحب بند»، حيث يتخصص كل بائع في نوع معين، لها زبونها الخاص، ليتقابل مع «عبدالحكيم»، الذي أمضى 50 عامًا في مهنة بائعي الكتب القديمة، وبسببه وقع «ناصر» على كنز، أوراق وكتب نادرة، تُخرجه من واقعه، يغرق فيها وتستنزفه تفاصيل حياة الخواجة المهندس الزراعي، ليقف مندهشًا، مشدوهًا أمام ما يقرأ، يفرز «ناصر»، «البيعة» التي اشتراها بما يحمله من مدخراته، ليقابل الخواجة صاحب جواز السفر المصري، المجهول، صاحب فكرة أهم المشروعات التي حملت الخير لمصر، يقرأ أبحاثه ويغوص معه في تاريخ قرن ونصف مضى، يقف أمام خطاباته، التي أرسلها لكل صاحب شأن، شخصًا أو هيئة، يحثهم على سماع صوته، وتصديق أفكاره، والنظر في مشروعاته، لكنهم وصفوه بـ«المجنون».

فـ«ناصر» بعقله المضطرب، ونفسه العليلة، ومستقبله الغامض، الذي يتشاجر مع ضميره ويتصارع مع نفسه، والتي عبَّر عنها المؤلف، فصاغ حوارًا تخيليًا ذاتيًا، يسمع من خلاله القارئ كيف يفكر، ويرى كيف يتفاعل مع محيطه وكيف يحافظ على إيقاعه في الحياة رغم ما مر به من مآسي وخسارة.

و«دانينوس الابن»، الذي لا يعرف اليأس، فكان مثابرًا، متفانيًا، زاهدًا، متحمسًا لمشروعاته، درس الزراعة والحقوق، فحمل ثمرة إبداعه (فكرة إنشاء السد العالي) يطرق بها الأبواب لسنوات، واضعًا أوراقه أمام وزراء الحكومات، يسعى لتحقيق حلمه للانتفاع الكلي من مياه النيل.

وظف المؤلف قصة حياة المهندس المجهول، اليوناني في الرواية وقال: «هذه قصة حياة المهندس الزراعي الخبير، العالم المخترع الكبير «أدريان ألبير دانينوس»، الرجل الذي عاش طوال عمره محبًا لوطنه، مؤمنًا بعظمته، عاملا من أجل رفعته، موقنًا بأن العلم وحسن التدبير كفيلان بتغيير الحال، وتبديل المصير، وهو في ذلك يشبه أباه دانينوس باشا، وكيل الدائرة السنية، عالم الآثار المصرية، صاحب الاكتشافات الأثرية المشهودة، والنهوضات الزراعية الممدودة، وفي حياة ابنه دانينوس عِبَر وحكايات، ورحلات ومعاناة، وهو الآن جاوز الثمانين، ولا يبتغي من سرد حكايته جاهًا ولا فدادين، وقد رأى أن يسرد حياته كما هي، لتكون عبرة لمن يعتبر، وتذكارًا لم يستذكر.. وقد شهد تقلبات الزمان وتصاريفه، وعاينها، فهو المولود في سنة 1887، وقد رأى الخديوية في مجدها، والاحتلال في بدايته، والسلطانية في بدايتها، والملكية في عزها، ثم عاصر الثورة المجيدة فكان خير معين لها، وخير صانع لأهم أحداثها».

يتطرق المؤلف إلى مراحل تطور حياة دانينوس الابن، الذي ما لبث أن عاد لمصر بعد دراسته بالخارج حتى بدأ يطرح المشروعات واحدًا تلو الآخر، وهو في العشرينيات من عمره، فأدخل صناعة الألبان المبسترة في مصر، كما أدخل صناعة الكتان الفرنسي النادر، ودرس مشروع تصنيع السماد الأزوتي، كما عمل على مشروع استخدام الطاقة الشمسية وسجله في وزارة البحث العلمي، وعمل على مشروع استخراج المعادن من الرمال السوداء في رشيد، وسعى لتنفيذ مشروع توليد الكهرباء من سد أسوان، ثم حمل على عاتقه، فكرة تنفيذ السد العالي.

«بيت وغيط لكل فلاح»، هدف بسيط سعى له دانينوس، فبذل فيه حياته، بكل إخلاص، كلما أُغلق باب أمامه، أطرق آخر، ودافع عن مشروعه للانتفاع الكلي من مياه النيل. من حكومة النقراشي حتى «عبدالناصر»، يسعى دون كلل، فبعد معرفته بعزم الحكومة استئناف مشروع تعلية خزان أسوان، الأمر الذي سيستنزف ثروات مصر، حتى جهز عدته لإعلان الحرب عليهم، يقول المؤلف على لسان دانينوس: «أول شيء أرسلت إنذارًا على يد محضر للنقراشي باشا، وقلت له أن ما يفعله يهدر أموال الشعب، وعزمت على مقاضاته إذا ما وضع مشروع تعلية خزان أسوان قيد التنفيذ، وحينما قتله الإخوان المسلمون، وأتى مكانه إبراهيم باشا عبدالهادي، قاضيته أيضًا». كل هذا ولم تفتر عزيمته، بل شكَّل ما أطلق عليه «النقابة الدولية لنهر النيل»، ضم فيها خبراء العالم، بينهم علماء وأساتذة من جامعة باريس وميلانو ولندن، وليقطع الطريق على مشروع توسعة سد أسوان القديم، أرسل خطابات إلى الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، ومنظمة الزراعة، وكبريات الشركات في العالم، كما خاطب البنك الدولي لتمويل مشروع السد العالي.

كان دانينوس يحمل الامتنان في قلبه للرئيس الراحل عبد الناصر، لإنه نظر له بعين الاحترام، ووضع مشروعه موضع التنفيذ، والذي أشار له «عبدالناصر» في خطاب له، وقال: «قلنا نستطيع أن نستفيد من مياه النيل.. في واحد قال لنا على مشروع، مشروع السد العالي من سنة 1952، ووضع موضع البحث سنة 1953، هذا المشروع كان موجود من سنة 1924، وكانوا بيقولوا على الراجل مجنون، ومحدش كان راضي يصدقه، ووضعنا هذا الموضوع موضع الدراسة، وبعدين قابلنا عقبة التمويل».

كان لدانينوس تأثير ساحر على كل من قابلهم، يرون في عينيه حماسًا ملتهبًا، مرتديًا بذلته، حاملا حقيبته المحملة بالأوراق والدراسات، يستعين بها ليؤكد سلامة مشروعه، واستيفائه لكل جوانبه، وعلاج مشاكله، وقد قال عنه الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل في الأهرام: «لا أعرف إن كنا جميعًا نذكر كيف بدأت قصة السد العالي، ومن بدأها؟ القصة بدأت في الثلاثينيات، وصاحبها الأول سيد مصري من أصل يوناني اسمه دانينوس، ولم يكن مهندسًا ولا خبير ري، وإنما ظروف الحياة منحته الفرصة ليعيش في منطقة النوبة صاعدًا ونازلا على النيل بين أسوان وحدود السودان، وكان يملك قدرة على ملاحظة ما حوله، وهذه مقدمة ضرورية للخيال السليم، وتخيل الرجل وهو يتطلع إلى جبال النوبة على الضفتين أن هذه الجبال تستطيع أن تكون جدران خزان هائل يمنع فيضان النيل كل سنة من أن ينتحر بإلقاء نفسه في البحر، وطاف الرجل بالمنطقة يدرس طبيعتها بقدر ما تيسر له الظروف، ويبحث عن أكثر المواقع ملاءمة لبناء سد يحفظ وراءه مياه الفيضان ويرغمها على البقاء في أحضان جبال النوبة حتى تحين الحاجة إليها فتتحرك بحساب إلى السهول الخضراء، وفي نهاية الثلاثينيات وعلى طول الأربعينيات تردد الرجل على وزارة الأشغال يعرض خياله لكنه لم يجد من يقبل التحليق معه».

خاض دانينوس معاركه منفردًا، مع من يحاول سرقة فكرته، أو من يقف في طريق تحقيق حلمه ومشروعاته، مع مرض زوجته، مع الحجز على منزله، مع من سرقوا أرضه، مع البيروقراطية، مع الجهل والتخلف، مع أصحاب العقول الضيقة، كان يتألم ويتعب، لكنه لم يستسلم، بل ما يلبث أن يعود لحماسه مرة أخرى، هكذا عاش أدريان ألبير دانينوس، يحمل على أكتافه العلم ولا يرى هدفًا أرفع من نفع الناس، بكل قطرة من مياه النيل.

«هذه الرواية 90% منها تاريخ حقيقي»، هكذا قال «السمري»، الذي اعتمد على وثائق تنشر لأول مرة، ألحقها في نهاية الرواية، يتبعها قائمة كبيرة من المراجع، التي مر عليها المؤلف من صفحات وأرشيف وكتب، استعان بها، في عمله الأدبي الكبير، الذي حمل الكثير من المعرفة والمعلومات والتاريخ، فخرج عملا متشابكًا بالفنون والعلوم، بالواقع والخيال، والتاريخ، بالقص الأدبي ولغة الوثائق، فكانت «لعنة الخواجة»، الرواية التي اختار المؤلف لها اسمًا يحمل دلالته على عطاء دانينوس.